昨今、多くの人がSpotifyやApple Musicなどの定額ストリーミングサービスを利用しています。

「月額980円でいろんなアーティストの音楽が聴き放題!」

なんて最高な時代になったのでしょう。

iTunesでいちいち曲ごとやアルバムごとに金を払わなくていいし、人気曲が月額980円で聴きまくりだなんて、まるで夢みたいです。

Spotifyなどの定額ストリーミングサービスに関する記事を見ていると、このビジネスモデルを肯定している人や、「これからストリーミングの時代だ」と書いている人がほとんどです。

私も「これからはストリーミングの時代である」と感じてはいたのですが、深く考えていく内に、本当にレコード・CD・ iTunes の次を担う新しい媒体がはたしてストリーミングなのかどうか、分からなくなってきました。

レコードやCD、iTunesが全盛期だった頃は、少なくとも1つの曲やアルバムに対価を払えていました。

でも、ストリーミングはそうじゃありません。

今回はSpotifyの収益分配について書いていますが、基本的にApple Musicなどすべての音楽定額ストリーミングサービスでも同じです。

目次

定額ストリーミングサービスは「賞金山分けゲーム」である

一般的にCDやレコード、デジタルデータ(iTunes等)といった制作物は曲やアルバムごとに値段が付けられ、販売されています。

しかし、ストリーミングサービスは月額980円払えばどのアーティストのどの曲でも、いくらでも聴けます。

ということになります。

だから、聴けば聴くほど好きなアーティストに青天井でお金が入る、ということにはならないです。

ユーザーが払った月額料金の総額でアーティストにギャラが支払われる

ということになります。

CDやレコードはプレスされた枚数の在庫が0になるまで販売できます。在庫がなくなったら再プレスしてまた販売可能です。

iTunesでは在庫が0になることはないので、iTunesのユーザー全員が購入するまで販売できます。

「Spotifyは1再生回数に付き約0.2円がアーティストに支払われる」とよく言われていますが、1000億回再生されたからといって、Spotifyのすべてのユーザーが支払った月額料金の総額が100億円だと仮定して、その総額を超えた200億円がアーティストに払われる訳ではないです(0.2円×1000億再生)。

再生回数に比例してアーティストの収入は増えますが、厳密には

みんなから集めたお金をパイにし、Spotifyに曲を載せてるアーティスト全員で争奪戦を繰り広げているコロシアム

といった方が近いと思います。一般的には「パリミュチュエル方式」と呼ばれています。

ユーザーや購入者の総売上をプールして、そこから主催が一定の金額を引いて、残りを分配する方法。競馬やサッカーのTOTOなどで使われている。

パリミュチュエル方式 – Wikipedia

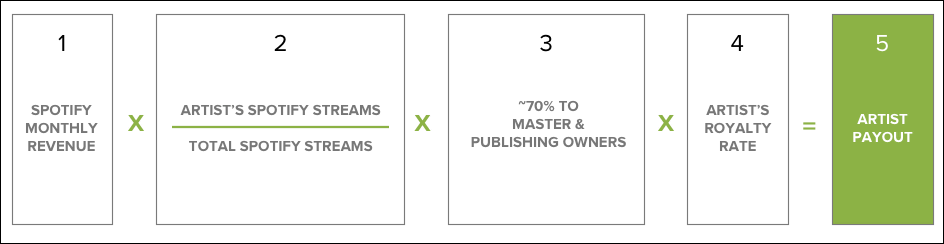

具体的にどんな風にSpotifyがアーティストにお金を分配しているかというと、厳密には1再生回数いくらということではなくて、賞金山分けゲームのように、

Spotify内の全再生回数のうち、そのアーティストの再生回数が何%占めているかを計算してお金を払っています。

1 ~ 4 をかけたのが 支払い になります。

2 アーティストの再生回数 / Spotifyの総再生回数

3 70%が出版社へ (30%はSpotifyが取る)

4 アーティストのロイヤリティー率 (契約時に取り決める)*

5 アーティストへの支払い

例えば、ドレイクがSpotifyにおける総再生回数の20%を占めていたら、Spotifyの全ユーザーから集めたお金の内、20%がドレイクへの支払の対象になります。

( Spotifyから手数料30%引かれたあと、アーティスト・レーベルが交渉したロイヤリティ率がかけられて支払われます )

※ 「Spotifyの月額総収入」にはフリープランの再生時に一定間隔で流れる広告費も含まれています。その総収入の中からアーティスト内で山分け、という流れのようです。Youtubeはそのアーティストの動画再生時に表示された広告のお金が入ります。

※ 個人でTunecoreやCD babyなどからSpotifyに申し込む場合、4 の アーティストのロイヤリティー率(Artist’s Royalty Rate)はありません。

本当にその収益分配の方法でアーティストをサポートできるのか

例えば、CDやカセットテープやBandcamp(デジタルデータ)で価格1000円のアルバムが100枚売れた場合、10万円の売上が入ります。

CDの場合、低コストでお得な印刷業者に頼んでも100枚でだいたい2万円くらいはかかります。

iTunesやBandcampとかで販売する場合でも、曲の音の調整など(マスタリング)を行う場合もあり、立派なサウンドにしたいという方は業者に頼むとアルバム1枚で最低でも3万円~5万円とかそのくらいはかかっていると思います。自分で全部やっている人も多いかもしれませんが。

もし100枚売れていたアルバムを定額ストリーミングのSpotifyやApple Musicに載せた場合、100人が聴いてくれたとします。

気軽にクリックしてくれた人も含めて、200人としても良いかもしれません。10曲入りのアルバムを200回再生されても、数百円くらいにしかなりません。

サブスクの議論になると、CDなどを用いて時代的な話が出てきますが、そうではなく音楽作品を「買い切り」か「定額」で払うべきなのか、それでほんとうにいいのかどうか、という話だと思います。

定額ストリーミングの収益に関する具体的な話は、アメリカのボストンの「ギャラクシー500」というインディロック界ではかなり有名なバンドの方のインタビューを読んでみると良いかもしれません。

元ギャラクシー500のドラマーによる、音楽ストリーミングに関する記事https://kingink.biz/archives/10691

“再生数”に対する個人的な考え

![]() 「良いと思ったアルバムは何度も聴くでしょう?」って思われるかもしれません。

「良いと思ったアルバムは何度も聴くでしょう?」って思われるかもしれません。

でも、私個人のリスナーとしての聴き方として、「最高に素晴らしいアルバムはそんなに頻繁に聴けない」というのがありますので、一概には言えないと思います。たまにここぞという時に聴きたい。3年に1度くらい。

でも、なんとなく毎日かけても大丈夫、良い感じっていうアルバムっていうのもあります。聴き心地が良いアルバムというか。

音楽の価値って再生回数ではない、って思います。「聴き心地が良くて毎日聴けるアルバム」も良いけど、だからといって、「3年に1度くらいの頻度で聴きたいアルバム」よりも価値が高い、なんてことはないと思います。

価値=金ではないと思いますが、再生回数でアーティストへの収入が変わってしまうのはアーティストを支える方法として適しているとは思えない気がします。

賞金山分け大会のように再生数をパーセンテージで分配するビジネススタイルで生まれる利益は、作った人それぞれへの対価になるのか?と疑問に思います。そういう大会やイベントなら分かりますが。

私が考える新しい収益分配方法の案は?

定額聴き放題は時代の流れなので仕方ないのであれば、こういったSpotifyやApple Musicなどのサブスクのビジネスモデルにおける代替の分配方法はないか?少し考えてみました。

今の定額ストリーミングサービスは「賞金山分け」になっています。

もし私がAというアーティストの曲しか聴いていないとしても、私が払った980円のほとんどが、再生回数ランキング上位のBやCなどのアーティストに支払われているのにモヤモヤを感じます。

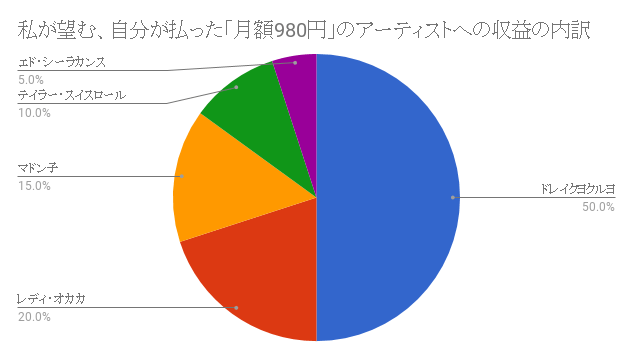

(案)自分が聴いた割合コース

私がAしか聴かなかった場合、私が払う月額料金980円の100%をAに入るようにして欲しい、と思います。

Bしか聴かなかった人は月額料金の100%をBに。AとBしか聴いていない場合、聴いた比率に応じて60%と40%などで。

全Spotifyユーザーが聴いているランキングに沿ってお金が支払われるのではなく、自分が1ヶ月の間に聴いたアーティストの割合を計算し、月額料金980円の中からそのアーティストにギャラを払ってほしいです。

グラフも載せてみます。

もし自分がドレイクヨクルヨを1ヶ月のうち50%聴いたら、月額980円の内、プラットフォーム利用手数料を引いたあとの50%(490円)を彼に支払って欲しいです。レディ・オカカを20%、マドン子を15%、テイラー・スイスロールを10%、エド・シーラカンスを5%聴いたら、それぞれ自分が聴いたパーセンテージに応じて支払ってほしい。それが「対価」なような気がします。聴いていないアーティストに払われるのは納得いかないです。以下はこんな感じです。

ちなみに「賞金山分け方式」か「自分が聴いた割合コース」ではアーティストに支払われる収益が変わってきます。表にしてみましたので、参考にしてみて下さい。Spotify利用者 A ~ E さん5人が聴いた場合です。

現在の「賞金山分け」方式と比べるとかなり変わりますね。

熱狂的に1人でエド・シーラカンスを50回聴いている場合と、1人で月に5回だけドレイクヨクルヨを聴いている場合は、それぞれのアーティストに同じ額が分配されているのが興味深いです。

賞金山分けコース か 自分が聴いた割合コース、を設定で切り替えられると良いかな、と思います。

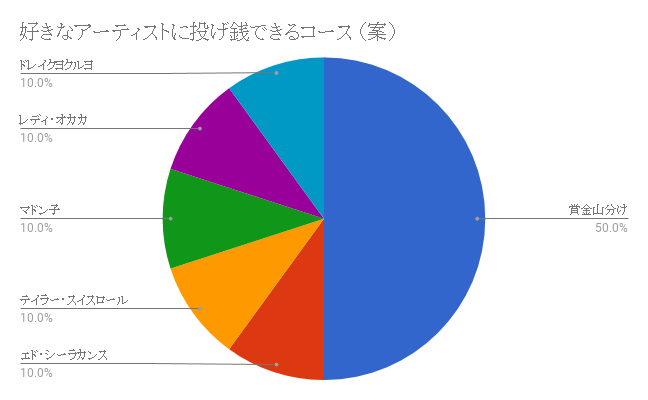

(案)投げ銭コース

あとは、投げ銭コース。

月額料金の980円のうち、50%(490円)を投げ銭にできるようにして、自分が応援したい人に自分が望むような分配の割合でアーティストにお金をあげられるシステム。そんなのも良いかもしれません。

なんてこともできるといった感じはどうだろうか。賞金山分けの分を「自分が聴いた割合コース」にも変更可能、とか。

これらが選択できるようになれば、自分が好きなマイナーなアーティストが山分けレースで勝てなくても、少しでも制作費の足しや応援になるのでは、と思います。

まぁ、これらは案は案なので、定額ストリーミング以外でよりアーティストをサポートができる方法があれば、そっちの方が良いです。

※ 上ではSpotifyへの手数料は加味していませんが、実際は手数料を払います

まとめ

リスナーの多くがSpotifyやApple Musicを「賞金山分けストリーミング大会」であると認識していないと思います。ちゃんと、自分が払ったお金がアーティストを支えている、と。

でも、厳密には、賞金山分けゲームの参加者になっているのだと、多くの人が認識して欲しいです。

これからどんどんストリーミング時代になっていくと思いますが、CDや、iTunes、Bandcampなどでしか販売しないアーティストに対して

みたいな印象が持たれてしまわないか不安です。

「音楽を買い切りでゲットするのはちょっとねぇ・・・」みたいな雰囲気になってしまうことを危惧しています。

定額ストリーミングでランキング上位に位置して儲けられるアーティストというのは、それだけレーベルやレコード会社が経済的に余裕があり、宣伝にお金をかけられるバックアップがあるということです。

露出をしなければ曲は売れないし、聴いてすらもらえない、というのは多くの宅録や自主制作をしているアーティストが悩んでいることだと思います。

CDでリリースする=商魂やばい、というより、宣伝費をたくさんかけられない個人でやっているアーティストたちが定額ストリーミングで配信したら制作費すらカバーできなくなる、という方が大きいと思います。

これからは「有名アーティストはストリーミングで安く聴けるが、マイナーなアーティストは聴くのに金がかかる」という時代になっていくのかもしれません。昔は、有名アーティストはCDが高い、マイナーなアーティストは安い(CD-R)でした。これから月額980円の定額ストリーミングが主流になっていけば、CD-Rの500円を高いと感じるリスナーが増えるかもしれません。

じゃぁ、マイナーなアーティストは売れるように頑張れよ、っていう単純なことじゃなくて、メジャーアーティストが広告費がんがんかけて再生回数が超回って「いればいるほど」、同じプールにいるマイナーアーティストはその分、取り分が減る、という収益構造になっている点を見ると、それってまっとうなプラットフォームなのか?と懐疑的に感じます。

そんなこんなで、いまのところは、好きなアーティストが居たら、CDやレコードを買ったり、iTunes、Bandcampで購入すると、とても製作者へのサポートになるので応援するとGOODかもしれないです。

今後は新しいプラットフォームか何かでアーティストへ直接サポートができるサービスが出てくることを望んでいます。

新しい動きも出ているらしい

こんな情報が出ました。

Spotify、アーティスト個人が自由に音源を配信&収益化できる新機能のベータ版を開始! (2018年9月21日)

Tunecoreなどといった仲介業者を通さずにアーティスト個人がSpotifyに曲を載せて収益を稼ぐことができるようになるそうです。

気軽に無料で載せることでのメリットは、

「Tunecoreなどへの手数料をアーティストがカットできる(年額5000円程度)」

という点ですね。Tunecoreは売上の100%をアーティストに還元しているので、中抜きはされていません。しかし、CD babyはアルバム1枚に付き約5,000円の費用と売上の81%が引かれているので、その分がお得になりますね。

デメリットは

「参入者(アーティスト)が増えると、それぞれの取り分が減る」

という点が考えられます。これまで説明してきましたが、定額制という収益構造を変えない限り、確実に取り分が減ります。

参入者(アーティスト)の増加と比例して、有料ユーザーも増えれば良いのですが。もしくは月額料金を上げるか、従量制にするか、しかないかもしれません。また、Youtubeみたいに1曲毎に広告を挟んで、お金がそのアーティストに行くようになれば良さそう・・・

みんながSoundcloudに曲をアップロードする感覚でじゃんじゃんSpotifyを使い始めたら、今まで以上にアーティストにとって収益の面で厳しくなると感じています。

何か策はないものですかね・・・そう考えると、ビジネスの基本的構造の「売る」「買う」というレコード~iTunesの時代がシンプルだなって改めて思い知らされます。

追記的情報 (2018/10/20)

私とほぼ同じような主張をしている海外の方いますね。英語で書かれています。

他に探してみると、アーティストの収益に関する議論が結構ありますね。

こちらも私の主張と大体同じです。

日本ではこういった記事がほぼ皆無で、「これからのアーティストは、曲はストリーミングで聴いてもらって、ライブや物販で儲ける時代だぜ!」みたいな促進記事しか見当たりません。

またまた追記 (2019/05/31)

こんな記事も出てました。

■Spotifyはアーティストへの支払い方法を変えるべきか? | Rolling Stone Japan(ローリングストーン ジャパン)

「ストリーミング」という聴き方が変わらないのではあれば、せめて「ユーザー重視支払い」の方が良いですね。

しかし、実現するか・・・記事にあるようにSpotify所属の経済部門の責任者ウィル・ペイジは

「何百万というアーティストに紐付けされている何百万というアカウントを作って維持する」必要が生じるため、「ユーザー重視分配システムを導入して実現するには膨大なコストが必要となる」

と言っていて、やる気が無いように見えます。

優遇されたロイヤリティ契約をしているメジャーアーティストの取り分が減ることは確かなので、そこからの反発があるのかなと予想しています。

少しづつ変わってきているようです (2021年3月29日)

Soundcloudも全体においての割合ではなく、人々が実際に聞いた時間を元に支払いを行うそうです。このカウントを「fan-powered」と呼んでいるようです。

この記事で書いてきたようなカウント方法ではなく、「聴いた時間」でカウントするようですので、どうなのでしょうかね。リスナーが鳥羽一郎しか聴かなかった場合、ちゃんと売上の全額が鳥羽ちゃんの事務所に行ってほしいものです。

SoundCloudがインディーズアーティストの収益モデルを変える「ファンによる」ロイヤリティを発表 | TechCrunch Japan

サブスクサービスにも変化が (2023年6月29日)

Deezerが私の提言 (ユーザー重視の支払い方法) と同じ、UCPS (User Centric Payment System)を導入予定だそうです。

以下の記事で、日本語で取材している方がいらっしゃいました。

ユーザー主体の新決済システム「UCPS」は普及するか?音楽ストリーミングサービス「Deezer」幹部に聞く音楽配信の未来

Deezerはなかなかしっかりした会社っぽい印象を持ちました。日本ではまだ知名度はそんなにといった感じですが。

追記 (2024年4月11日)

さいきんはSpotifyが1000再生以下のアーティストにお金を支払わないというニュースがSNSで持ち切りになっています。

感謝

この記事へのアクセスが通常より増えていて、びっくりしております。ありがとうございます!

それだけ関心があるんでしょうね。定額980円で聴き放題だなんて安すぎる!アーティストに還元されてるのかしら!?って疑問に思う人が多いのかもしれません。

議論を白熱させてどうこう言い合うのはあまり好きではなくて・・・ 読んで下さった方個人個人が考えるGOODな方法(iTunesやBandcampやCDを買う、何か新しいサービスを開発する、等)を考えてみて頂ければありがたいと思っています。